『摂氏零度の少女』 [本]

『摂氏零度の少女』を読んだ。

しびれる。それも服毒的な意味で。

滋賀の大津でパスポートを受け取りがてら本屋に寄ると、一際目を引いたこの表紙。以前渋谷でも見つけ、横浜でも見つけ、とやはり売れているらしい。しかし、今まで“ジャケ買い”した本は数多あるが、ひとつとしてハズレだったことはない気がする。どうやらジャケットが良い本は、面白いようだ。

ちなみに滋賀では、『摂氏零度の少女』の少し手前に『恋空』が大量に積んであった。

スイーツ(笑)。

手にとって立ち読みをしていると、あっという間に引き込まれる。主人公の少女の切れ味の鋭さに、一気にやられてしまった。なんというか、文章が非常に凛としているのだ。

物語は、虫マニアであり動物マニアであり毒マニアである少女、涼子が、毒を使って母親を殺そうとするという話。と言っても、展開や動機はそんな単純なものではない。トラウマだったり、「生きることと死ぬことはどっちが幸せ?」などという複雑な問題が提起されながら、その中で自分の正しさを頑なに守ろうとする彼女の「不安」や「揺れ」が絶妙なバランスで描かれているのである。優等生で医学部志望の彼女と、やり手編集マンである母親、祥子。ダメ夫の正一に、普通過ぎる姉、京子。まるで綱渡りのように進んでいくストーリーは、読んでいるこっちが服毒したかのような気持ち悪さに苛まれるくらいである。

冒頭からヒキガエル、アオズムカデ、ハラビロカマキリ、ライオン、と動物名が踊ったかと思えば、それを追うように、タリウム、ドクニンジン、メチルコニイン、トリカブトと毒薬が頻出する。そしてあっけなく、しかし生々しく殺される動物たちが描かれ、凛とした彼女の哲学が語られるわけだ。これはとまらなくなる。

特に、どんどん弱っていく母親の、毒による蝕まれ方の表現は秀逸。出版社の編集マンという仕事柄、体が蝕まれることに対して彼女が保っている盲目さが、涼子の毒の前では仇となり、髪は抜けるは口内炎だらけになるは、嘔吐に頭痛に視力低下、これでもかというくらいに漸落する。読んでいて非常にしんどいし、いつ死んでしまうのか、次はいつ嘔吐するのか、とある種の期待めいたドキドキ感すら現れてくる。これはひとえに文章の力だろう。淡々と語られれば語られるほど、病状はひどく映る。

言っていることは終始一貫して、極めて単純明快。松本人志と同じような「超原理主義」的考えが、涼子の考え方の根本である。「人のために泣くのなら、一生泣き続けろ。」というものだ。

人が死んだときに泣くやつは、結局泣いてる自分に酔っているだけで、10年後も同じように涙を流してその人の死を嘆けるのか?泣けないのなら、最初から涙など流すべきではない。相手のためを思うのなら、涙など流さない方が確実に正しい選択なのだ。

というのが彼女の論拠。

これを正しいと見るか、「そうは言ってもさ…!」と見るか、によって読者の主義主張まで量られている気がしてしまう。油断ならないな、この本。

とにかく、ちょっと無理がある展開もあるけれども、提起されている問題や毒物によって人が死に向かう描写(しかもグロいというわけではなくむしろキレイ)はすこぶるハイレベルなものなので、暇な人はぜひ読みましょう。

焼酎を飲むのが怖くなります。自分、飲まないけど。

『底辺女子高生』 豊島ミホ [本]

豊島ミホの『底辺女子高生』を読んだ。

面白くてノスタルジック、これは泣ける。

痛い、イタイ頃の自分をそのまんま描かれているようで(いや、自分は立派な「男子高校生」だったわけだけど)、読んでてちょっと切なくなった。パフィーじゃないけれど、「心地良い針の刺激」みたいな。

著者の高校時代が舞台になって綴られたエッセイ集。華やかな高校生活とは無縁の女子高生として青春を全く謳歌できなかった素晴らしい日々が、コミカルかつラディカルに描かれている。自らの「地味系女子」ぶりと、「家出話」「保健室通い」「たった一人での卒業式」などと話題は高校生活の順を追って進むが、これが本当に面白い。

「苦労せずに高校生活をエンジョイできる人たち」へのコンプレックスを、同じ教室内でビシバシと感じていた人ならば、共感すること必至。スポーツが苦手で、活躍の場は「卓球」しかなかった、という悲しいストーリーや、いわゆる「顔面偏差値」によってクラス内での序列が決まってしまう女子高世界の怖さ、校則以外に潜む学校の「掟」のような、ぼんやりとした差別を生き生きと描いているようで、これにはもう頷くしかない。もうね、やっぱり華やかな高校生活、ってのは誰しもがあこがれる存在なわけですよ。

●

一応「底辺女子高生」とは謳っているけれども、彼女が進んだのは進学校、で共学。場所は秋田県。田舎からバスと電車を乗り継いで通うというヘビーな日常(しかもバス電車は1時間に数本)が、これまた共感を呼んでいるんだろう。

だから、何が底辺なのかというと、全社会的に見て彼女が「底辺」なのではなくて、

どこの学校にもいるであろう「底辺組」の切なさ、不憫さを描いたのが、この本なのである。

例えば頂点が、

「学園祭の時に、二人っきりで作業をしなければいけなくなって、

クラスの大看板にペンキを塗りながらメイクラヴ」

みたいなのだとすると、底辺は、

「クラス発表の壁新聞をだらだらと作りながら、

翌日の予習をしたり漫画を読みながら、16:00になると即下校」

みたいな。

頂点が、

「今日一番のニュースは、○○先輩と××ちゃんが付き合ってたこと!」

だとしたら、底辺は、

「今日一番のニュースは、駅前で配っている塾の名前が入った宣伝ファイルを、二個もらったこと。」

みたいな。

これ、なんとなくわかんないかなぁ。

●

美術部で、保健室通いで、いわゆる「暗い系女子、だけどなぜか元気!」みたいな、なんていうんだろうなー、形容しづらいけれども、そういった類の集団の一人として、彼女は日々をネガティブに邁進する。突然真剣に「直木賞取る方法を思いついた!」り、「二年生進級以降、男子とは3回しか口を聞いた事がな」かったり、本人が言うところの「地味高校生」が一通りやっていそうなこと、が非常に生き生きと連なっているのである。そこかしこに、共感ポイントがあった。特にラジオ投稿のところとか…。

自分の地域だけだったり、自分の高校だけだったり、にあるようなローカルな風習は、やっぱりそれをそのまんまに描くだけで笑いになる。哀愁が漂っていればいるほど、笑ってしまう。

自分の場合だと、地域で言えば、鮒寿司を食べさせられる意味不明な町民祭り。高校で言えば、独自の「東高体操」なんてものがあったな。あれも残念な踊りだ(笑)。他に、体育の先生との思い出とか、ダンスフェスティバルとか、文化祭でやったコントとか、やっぱりどれも「よく覚えている」のは、どうしようもないくらいに他愛もないことか、どうしようもないくらいに哀愁漂うこと、のどちらかな気がする。

そんなどうしようもないくらいになんでもないこと、が、月並みだけどやっぱり、キレイに見えてきて、ちょっと切なくなって涙を誘う、というのが、彼女のエッセイの秀逸なところ。泣きながら笑ってしまうような、文章が非常に上手い。

●

桐野夏生が『グロテスク』のあとがき?だったかな、で、「日常にある小さな差別を全部描いてやろうと思ったんですよ。」なんてことを言っていた。彼女はそうして、「女子高」というものの中にある美の序列から、社会に出て苦しむ「女としての病」を華麗に描いていた。

それと対比させると、この豊島さんが書いている「日常にある小さな差別」は、(確かに存在して、それでいて苦しいんだけれども、)どこか「のたっと」「ぼたっと」しているような、怠惰な感じが非常に上手く現れている。容姿端麗"ではなく"生まれてきてしまった人たちが絶対的に持つコンプレックス、「華やかな青春コンプレックス」を、こんなにリアルに書くことができたのは、やはり著者自信が相当にそのコンプレックスを抱いているからだ。

いやー、やっぱりコンプレックスはすごく売り物になる。若いうちは、苦労したほうが何かと面白いのである。なんてワカモノが言っているこの事実自体が、また痛々しい過去になっていくんだろうね。

とにかく、高校時代が楽しくなく、(いや、楽しかったっちゃ楽しかったんだけど、さ!)

漫画で描かれているようなドキドキラヴラヴの展開を

一度も経験しないままに青春を終えてしまった皆さんは、

ぜひ読みましょう。傷の舐め合い。

How To Take A Japanese Bath [本]

渋谷のパルコは地下一階に、

洋書を取り扱っている「LOGOS」というお店があった。

思わず足を運んで、二冊ほど本を衝動買い。

一冊はまぁ普通のイラストレーション、

そして今回紹介するもう一冊は、

「How To Take A Japanese Bath」

というベリーファンキーな本。

How to Take a Japanese Bath (Zzz)

- 作者: Leonard Koren, Suehiro Maruo

- 出版社/メーカー: Stone Bridge Pr

- 発売日: 1992/09/01

- メディア: ペーパーバック

なんとちゃんと載ってる!

amazonエライ!

表紙はそのまま、こんな感じ。

やけにテカテカの赤が目立つ。温泉マークは万国共通?

とりあえず僕が立ち読みしながら圧倒されたように、ページを追ってみよう。

まずペラリと表紙をめくると、どーん。

なんとなくだが、

日本語で言うところの「湯」とは、

「あったかい水」を指し、公共のお風呂の目印とされる。

くらいの訳か。

ふむふむ、パブリックバス、ってのがめずらしいってのは良く聞くな。

でもって次のページ。

イラストは日本人が描いてる、と。

スエヒロマルオさん。なんだかいかにもJapaneseっぽい名前だな。

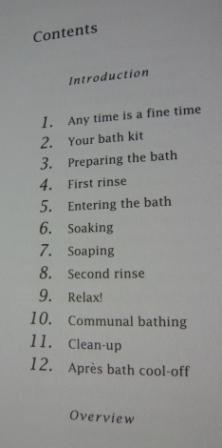

で、目次へと続く。

なんとなく順番に訳してみると、

1、入りたい時はいつでもOK!

2、お風呂用具はコレだ!

3、準備をしよう!

4、かけ湯をしよう!

5、入湯キタ━━(゚∀゚)━━ !!!!!

6、ゆったりつかろう!

7、体を洗おう!

8、汚れを流そう!

9、リラックス゚+。゚+(゜∀゜* )+゚。+゚

10、銭湯とは?

11、お風呂はきれいに

12、風呂上りの団欒(´¬`*)

こんな感じだろうか。面白いな。

そ し て こ れ が

マ ン ガ ス タ イ ル で 進 む 。

典型的な日本描写

キタ━━(゚∀゚)━━ !!!!!

まず笑った。

な ん だ こ の 角 刈 り は 。

しかも若干弟に似てるという(苦笑)。

髪型そっくりじゃねーか。

なになに、

whenever the inspiration enters your mind.

ってのがうけるな。

確かに、温泉旅館やらに行った時は、

入りたい時が入り時。

24時間入湯可能、とかじゃないと腹立てる人もいるくらいだ。

そして2ページ目以降、目次にそってしっかりと「How To」が描かれていく。

しかし

なんとかならんのかこの角刈りは(笑)。

あと、いらんサービスカットまで。

どうせなら女でやれ女で。

そしてついに入湯。

リラックスすんな!(笑)

なんだろう、なんかむかつくなこの顔。

日本人のイメージはこんなもんなのか?

そして体を洗うシーンが再び。

リアルなのかなんなのか。泡が気持ち悪いぞ。

アメーバみたい。

そしてクライマックス、

9番の「Relax!」へ

広い~ 宇宙の~

その~ 中で~

お い 、 ス エ ヒ ロ マ ル オ 。

立ち読みしながら吹き出してしまった。

最後にパブリックバスの説明があって、内容は終了。

ページ数も30くらい?の非常に薄い本だが、

なんだろう、もはやインテリアになるくらいかわいらしい本。

これはいいものを見つけてしまったな。

因みに裏表紙。

1100円、まぁ普通の値段か。

それでも、こんだけ購買意欲をそそられたのもなんだか久しぶり。

洋書というフィルター抜きにしても、良い本だと思う。

家に置いときたい本、ってのは、なんだかいいよね。

他にも角刈り男性のサービスショットが満載なので、

読みたい人はご一報を。

『KKKベストセラー』中原昌也 [本]

中原昌也の『KKKベストセラー』を読んだ。

甘えとか、パフォーマンスとか、そういうの抜きにただただ愚痴を書いた素晴らしい作品。

一見、小説風の文体で進んでいく物語。主人公の作家が「書けない」ことの悩みを抱えながら、色々と思索している様子で話は始まり、それが淡々と色々なところへ振れつつ進む。狂ったカメラマンや、夢の中の話、挿入される写真たちと共に、やけに余白の多いページが続いていく。小説なのかこれ?というか小説ってそもそも何だ?というお話。

そして途中から完全に、物語は喪失し、著者の「モノを書くこと」に対する愚痴へと話は移り変わる。

というかそんな美しいものではなく、本当に、今まで書いてあった物語はなんだったんだ?伏線はどうなるの?というか登場人物はどうなってしまって、あのシーンはどうつながって、今は何の話をしているんだい?みたいに、もう全く前半部分と後半部分はつながりがない。つながりがないなんてもんじゃない。なんでもない。まさになんでもない。でも、なんでもあるのである。

あれがないと、後半の愚痴は生きてこない。というか生きてすらいない。だけど死んでない。

前半部分と後半部分、その支離滅裂さをギャップとして表すためには、物語(前半)部分が必要なのである。「あの前半部分は全く以て不要だった!」という答えを導くために、「必要」なのである。

いわゆる、破綻した物語。

もう何が書いてあるのか分からないんだけども、でも読める。

こいつは何を書いてるんだよ…と思いながら、でも読み進んでいける本。

多分普通の人が書いたらこんなの読んでられないんだろうけども、前半部分の伏線と、中原氏のスタイルが(スタイルなんて書くとまたそれすら否定されてしまうんだけど)、それを読み物にしている。愚痴なのに。

後半はただただしつこいくらいに、自分が小説を書くことに対する自己反省、というか嫌悪感、それも強烈な嫌悪感が続いていく。

それにいまさら文学なんてものに興味のある読者だって、大半がホモとか近親相姦とかロリコンとか万引き常習犯か放火魔か露出狂の仲間かなんかであろう。芥川賞とか大層な賞を貰ったところで、なんら偉くもなんともない。変態だから常人と違うことができるだけの話。こいつらの著作が立派な文学作品と呼ばれるのであれば、僕の小説は単なるライトノベルに過ぎないなどと、プルーストも読んだことのない低脳な批評家どもから言われても、もう一向に構わない。所詮どいつもこいつも文学音痴の田子作か、単なる腐りきった変態のくせに、偉そうな口ばかり叩きやがる。そういう下劣な連中のサークルなんかに参加はできないし、したくない。こちらから願い下げだ。まさに門前払い状態だ。 (p62,63)

もう本当に止めたい。何もいいことなんてない。辛い、嫌なことばかり。それのみが原稿料代わりの報酬。あとは何もない。ただ読者と称する赤の他人から嘲笑われるだけ。バカにされるだけ。何もない。ぜんぜんない。何の達成感も無い。書いて、不愉快な気分が残るだけ。もう生きていたくない、という気持ちが増えていくだけ。文章を書けば、それがますます増えていく。いいことは何もない。辛くなるだけ。つまらない思いを、人よりたくさんするだけ。書けば書くほど、自分の人生が誰よりも無価値に思えてくるだけ。 (p80,81)

相手と自分に隠すことなく向けられる攻撃性が、これほどまでに魅力的に、しかし怠惰に書かれている本は他にないだろう。とにかく、最後の最後まで「何も無い」のだが、でも読める。読む価値はないのだが、でも読める。という素晴らしい本。

あとがきを読むためだけにでも、この本は読むべき。

そして読んで、中原氏の収入を少しでも増やすべき。

この本は、募金のための本であると言って問題ない。

いや、でも、募金するなら、わざわざ本を買って行わなくても、朝日新聞社を経由しなくても、

中原氏の銀行口座に直接振り込めばいいか。

そんな本。

ぜひ一読。

腐女子彼女。 恋愛至上主義と戦う。 [本]

腐女子彼女を読んだ。

今更。

どうやら大学生協の書籍ランキングでも結構な上位に食い込んでいるこの本。どこだったか忘れたけれども、生協を訪問した時に、堂々ランキング一位に君臨していて笑った気がする。まぁでも確かに、大学生が共感しやすかったりするメンタリティを兼ね備えた本なんだろうな。ただ単純に「付き合った彼女が腐女子だった」という事実以上のものが、この本にはある気がする。それがなんというかむずがゆくて心地よくて売れる、んだろうね。

腐女子かわいいよ腐女子。

腐女子なりオタクなり、そちら方面への知識がそれなりにある人たちにとっては、非常に淡々と、物語が進んでいるように思えるこの本。まぁ元はblogなわけだから、一つ一つのパラグラフがそのまんまblog的に進んでいくので、読みやすい。というか3,40分くらいで全部読み終わってしまった。驚きが少なかったからか?決して読むスピードが速いわけではないが、うんうんと頷きながらだと非常に早く読み進めてしまうのは仕様。

でも、

「腐女子」という単語を知らない人、ないしオタク的語彙が少ない人にとっては、なかなか理解しがたい言動などがいくつも含まれているので、楽しんで読めるんだろうな、と思う。「腐女子」のメンタリティに初めてこの本で触れるような人は、楽しくて仕方が無いだろうなぁ。だからその面白さがまず人気の要因、なんだと思う。ちょっぴり羨ましい。

しかししかし、何より羨ましいのは、

物語の語り部、腐女子Y子さんを彼女に持つ

ぺんたぶさん(セバスって呼んだ方がいいのか)、だ。

多分この本を読んだ人の感想は、十中八九「羨ましいなぁ。楽しそうでいいなぁ。」ってものだと思う。

腐女子彼女のボーイズラビック(思い切り造語)な趣味に付き合わされて振り回されている様子を、

男性の読者は「いいなぁこいつ、おい。」と読み、

女性の読者は「かわいいなぁこいつ、おい。」と読む。男女一緒だなこれ。

で、

まず、読者層として何がうらやましいのかと言うと、

まず第一段階として「恋人が居るということ」が羨ましい、ので、この本は売れている。

恋愛モノが売れる第一の理由だろう。

で、あくまで、“第二段階”として

男性目線では、「彼女が腐女子であるということ」が羨ましい、

女性目線では、「自分の趣味を受け入れてくれる男性が彼氏であること」が羨ましい、

というつながりになっているのである。

大学生に売れているのも、ぺんたぶ氏のなんだかぎこちない恋愛の様子だったり、初々しいやりとり(のように見えるやりとり)が、恋愛市場に否応無く晒される20歳付近の人間にとってリアルだから、共感を呼ぶんだろうなー。

でもなんで、今、

腐女子との恋愛がこれだけ取り上げられる時代になったのか、

ということをちょっと考えてみたい。

腐女子彼女を読んでいて気づくのは、男女の間に介在すべき「あるもの」が、ほとんど無い、ということである。普通の恋愛においてあるはずのもの、それがこの二人の間にはほとんど登場しないように思える。だから、単純なコイバナ的恋愛小説よりも、この本は売れているのだと思う。単純に、「腐女子」というイロモノを取り上げたから売れた、というだけでは決してないはずである。

ではその「あるもの」、とは何かというと、「駆け引き」なんじゃなかろうか、と僕は思う。

ぺんたぶ氏とY子さんの間には、一般的な恋愛における、いわゆる駆け引きがほとんど登場していないから、これほどまでに共感されているのではないだろうか。恋は駆け引き、なんてことがよく言われるけれども、そうやってゲームとなってしまった恋愛についていけない人たちが、この本を読んで共感するのではないか、と思う。

明石家さんまのの「恋のから騒ぎ」だったり、ココリコの「ミラクルタイプ」からとめどなくあふれ出てくるような駆け引きのルール、そういったもの無しに成り立っている腐女子との恋愛を、「羨ましいなぁ」という感想を抱いた読者(のうちの大多数)は望んでいるのではなかろうか。

恋愛が「好き」と「嫌い」以上のものとして受け入れられるようになり始めたのがバブルの時代、それを経験していない我々20代+ちょっと上世代、の中には、「消費文化」と結びついた「恋愛至上主義」にすんなりと入っていくことができない人がそれなりに多く居る。

バブルの時代に完成した恋愛至上主義、「自分の欲しい物=異性にモテために必要なもの」という図式は、今の時代を生きる我々にとっても非常に身近、というか当たり前のものになっている。そしてその消費方法においても、ファッションやアミューズメントなど、「異性とどうやって楽しむか」ということに重きを置いた事物が至る所に溢れている。オシャレして、カフェでお茶して、ステキな映画を見て、ディナーを食べて、ホテルで夜を過ごして、というコースが、恋愛至上主義の完成された一つの形だろう。後は、温泉旅行バージョンとか、ラブラブショッピングバージョンとか、色々ある。

で、大事なのはここから。

そうやって恋愛市場主義的な消費によって男女間の営みが行われている場合、

その恋愛において重視されるものは何かと言うと、

「相手が自分のことをどのくらい好きか」

ではなく、

「相手が自分にどのくらいお金を使ったか」

になるのだ。えてして。

男性の場合はプレゼント、とか。

女性の場合はお化粧、とか。

お金のかけ方は違えど、向かう方向は「異性」である。

今でこそその風潮は少し収まり、恋愛至上主義から離れる人は多くなってきたが、“離れたつもり”の人の多さは指摘するまでもないだろう。

つまり、そうやって消費と結びついた恋愛は、

「相手にどれだけお金を使わせるか」

というゲームになり、

(ちょっと飛躍しているようだけども、説得力はある。)

それが「駆け引き」へと結びついていくわけだ。

ギブアンドテイクではなくて、

ギブアンドギブで、どちらが多くギブしたか、させたか、に価値が置かれるようになるのである。

面白いな。

でも、それは、

ひじょーーーーーにしんどい。

やったことある人も、無い人も、大体分かるだろうけども、

実体のないものに身をささげることに、たいていの場合は抵抗してしまう。

不要なデザインに対して対価を払って服を買ったり、

どうでもいいようなものをプレゼントしたり、

良く分からない化粧水を肌にしみこませたり、

効くのかどうか怪しいサプリメントを飲んだり、

もうしんどいのである。

それでも、相手の男女は、

「もっと頑張って!」と言ってくるわけで…。

皆が骨を折ってしまうのは致し方ないところだろう。

だから、

駆け引きの無い腐女子というものが、これほどまでの人気を博しているんだと思う。

要は、腐女子は、

駆け引きが「めんどくさい」のだ。

駆け引きをしている時間があったら、妄想をしていたい、のである。

駆け引きをしている時間があったら、二次創作を、コミケ用の資金集めを、したいのである。

だから、欲望なり愛情なりが「別の消費=ボーイズラビックなもの(二回目登場)」に向いている腐女子は、恋愛至上主義的駆け引きから降りたい男性にとって、天使のように見えるのである。お互いに駆け引きがめんどくさい同士が結びついて、幸せそうだなぁ、となるわけだ。人気の秘密はそこにある。となりの801ちゃんにしてもほとんど同じだろう。

そこに生まれる駆け引きといったら、「深夜アニメの時間帯がかぶっていて、どちらを見るか!?」くらいのものでしかない。なんともほほえましい。

というわけで、腐女子彼女。が人気の理由は、駆け引きからの離脱にある、と見てきた。

おそらく、重要なのはそれが「腐女子である」ということよりも、

「お互いに駆け引きがめんどくさい」ということなんだろうけど、

それが顕著に現れるのが「腐女子」なんだろうな。

だから、駆け引きなんてしてる暇がないくらい、○○が好き、という者同士が、上手くくっつくんだろう。

結局消費からは逃れてないじゃないか、という指摘もなんのその、

まずめんどくささの表層から逃げるという行為を行っているカップルは、評価に値するんじゃないかい。

というわけでこのへんで。

腐女子かわいいよ腐女子。

『浮雲』 二葉亭四迷 [本]

二葉亭四迷の『浮雲』を読んだ。

M田くんにもオススメしたけれど、

これは面白いよ!

現代のオタク、じゃないな、なんだろう、女性恐怖症的なダメ男の典型を描いた素晴らしい作品。

言葉は古めかしいけれども、十分に実感を持って読める本だった。

あらすじをWikiから。

内海文三(主人公)は融通の利かない男である。とくに何かをしくじったわけでもないが役所を免職になってしまい、プライドの高さゆえに上司に頼み込んで復職願いを出すことができずに苦悶する。だが一方で要領のいい本田昇は出世し、一時は文三に気があった従妹のお勢の心は本田の方を向いていくようである。お勢の母親のお政からも愛想を尽かされる中、お勢の心変わりが信じられない文三は、本田やお勢について自分勝手に様々な思いを巡らしながらも、結局何もできないままである。

で、まぁこれでもいいんだけども、もっと分かりやすく、

『ゼロの使い魔』のあらすじをもじって、こっちに変えてみる。

小川町の叔母の家に「書生」として行くことになった(今で言う)大学生・「内海文三」(ぶんちゃん(嘘))が巻き込まれる「恋」と「学問」、「おてんば娘」と「書生→仕官」のアンビバレントでハイブリットなファンタジーロマン。

小川町の叔母の家にいるヒロインは、可愛いくて学もあるけれど飽きっぽくて口うるさい「お伊勢」。突然、目の前に現れた謎の高慢な美少女に戸惑う文三に、彼女の母親(叔母)は、契約だと言って、文三を旦那候補として扱い始める!すると彼の頭の中に不思議な考えが浮かび、文三はお伊勢の使い魔(虜)となってしまうのだが・・・?!

明治初期を舞台に、(ある意味)ご主人様となった美少女娘お伊勢に、罵られ、なじられ、そして愛される(?)、そんなダメ人間・内海文三の愛と勇気と屈辱に満ちたドキドキの日常生活が始まることに・・・。

一昔前の日本で巻き起こる波乱に満ちた異文化交流の中、果たしてお伊勢と文三の運命は、どのような展開を見せるのだろうか・・・!?突如現れた恋のライバル、本田昇との争いは!?文三は再び役職に戻ることができるのか!?

二つを見れば大体分かるか。

で、そうやって結局最後までお伊勢とは心を通じることが出来ないまま…というお話。

途中で終わってるように感じるのは、ホントに、作者の二葉亭四迷が書くのを途中でやめているから。ということを、確かマルチの授業で習った気がする。あの後の顛末は予測がつくので書く必要が無い!っていうね。

-

で、内容は、ハッキリ言ってこの内海のダメっぷりが面白すぎる。そして笑えない。いやー、世の中のチキンな男性は彼の考えとダブる部分をいっぱい持ってるだろうな。ホントに、告白一つできず、結局相手を傷つけたり自分のプライドを守ろうとしたりするだけで、おそらく文三は「最悪」の部類に入る男なんじゃないかと、思う。

お前それ言うのかよ(笑)みたいなシーンが何度もあって笑える、そして笑えない。痛いなぁ。

でもその最悪が、面白い。ある意味で妄想癖があるというか。

そう、「○○という時点で、俺は負けてない。」みたいな、あるいは言ってることは正論なんだけど、それじゃモテないよ、という言葉を存分に発揮していて、これはもう、こいつ、狂ってるな!と感じる。

「お伊勢ちゃんがツレなくするのは、きっとまだ僕のことを思ってくれているからだ!」

みたいな考えがあったり。

お前、どこまでポジティブなんだよ! という痛さが、魅力的なんだろうなぁ。

みうらじゅんと伊集院光の本にもある「D.T.」、みたいな、先天的に女性としゃべる才能が無い人間、それが主人公の内海文三。最初に告白しようとしてどもるシーンとか、腹を抱えて笑える。

逆に、お伊勢をいい感じにさらっていく、ユーモアのセンスもあって仕事も要領良くこなして、課長のご機嫌を取るのが上手くて、出世が早くて、というのがライバルの本田昇。「いい感じ」の一言が彼を象徴してると言っても過言じゃないだろうな。えてして、文三は彼に負ける。

もう一つ面白いのは、お伊勢のハチャメチャな様子。いや、もちろん理にはかなった行動をしているんだけれども、筋は通ってなくて、そしていわゆる鈍感な女性として描かれている。やー、多分2chで擬人化でもすれば、人気の出る「キャラクター」を持っていると思う。飽きっぽいけど真剣っ娘、みたいな。

-

と、ここまで書いてきて分かるとおり、この作品のストーリー自体はある種、現存するラブストーリーの古典とも言うべきオーソドックスさを兼ね備えている。(まぁただ、ハッピーエンドじゃない、というところは違うのだが。現在のものは大体が結局主人公のことを好きだったりするし。)それが再生産、それも都合の良い形で、されているのが、現代のアニメーションやらライトノベルなんだろうと思う。とすると、やっぱり近代日本文学の先端は、どんなにくだらない形であれ、それなりに分散して色々な形で担われているんじゃないのか、という結論になる。

僕自身、読んでいて、「あー、こういう展開なのかー。」と、いわゆるジャンル付けが出来てしまった。

これを時代の摂理と見るか、自然の摂理と見るか、私然の摂理と見るか、どれも正解になりそうだが、こんな古い時代に、童貞不遇小説が書かれていたのかー、と思ったのは事実。やっぱり面白いよなぁ。

最後までそのポジティブさを捨てない文三の痛さ、魅力的。

でもその捨てられないポジティブさ=プライド、なんだよね。痛い痛い。

夏目漱石の『こころ』とはまた違って、出発点は疑問じゃなくて否定。絶望か?

ロシア文学の影響を受けていると解説にも書いてあって、というか二葉亭四迷さんもロシア語の教師だったとかなんとか。なので、ドストエフスキーやらトルストイ、いわゆるロシア文学の「耐えるように、マゾヒスティックに延々と読む」ような行為をアフォードされていて、若干読むのが辛かったりする。また同じような文章が…、とペースが落ちたりするけれど、時々ちょっと快感があるというか。うーん、退屈文学って訳じゃないんだろうけど。

とりあえず、オススメです。読んでない人は読んでみると。

腑抜けども、悲しみの愛を見せろ [本]

本谷有希子さんの『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』を読んだ。

絶望。

その、絶望の○要素、が分かった気がする。

3要素、5要素、7要素、いくつあるかは、まぁ書きながら定めたい。

腑抜けども、悲しみの愛を見せろ (講談社文庫 も 48-1)

- 作者: 本谷 有希子

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2007/05/15

- メディア: 文庫

ふと本屋で目に付いて手に取った本。

映画化される!+チャットモンチーが主題歌を歌っているらしい、ということで知っていたくらいだったが、読んでみてびっくり、いい具合に絶望的だった。でもなんだろう、こっちが悲しくなってくる絶望とかではなくて、もっと、意気消沈させられるというか、泣く気力もないような、ため息しか出ないような、そんな状態へと我々を運んでくれる素敵な作品だった。

だから、ある意味ではもう、この作品の描く絶望は、=「癒し」、であって。

まぁそうやって何でも癒しになってしまうあたりが現代人の病理なわけだけど。

「あたしは絶対、人とは違う。特別な人間なのだ」--。女優になるために上京していた姉・澄枷が、両親の訃報を受けて故郷に戻ってきた。その日から、澄枷による、妹・清深への復讐が始まる。高校時代、妹から受けた屈辱を晴らすために……。

- 裏表紙より転載。

主人公、になるのかどうか分からないが、澄枷という女性が持つ完璧なまでのゆがみ、ひずみが、周り全てを絶望的にしていくという、そんなお話。妹も、兄も、兄の妻も、全員がダメな人間で、でも、ホントは自分がダメなのにも関わらず、澄枷という一人の強烈な人間がいるために、全てが彼女のせいに見えてくる。そうやって、全てを「姉のせい」にして、みんなが生きながらえている、という状態を紐解きながら、話は進んでいく。

「あたしは絶対、人とは違う。」の言葉のもつ痛さ、それが全ての絶望の根源。それに振り回される人々が絶望的に見えるのも、全ては澄枷の根拠のない自信が原因である。でも、その根拠のない自信が、我々に近しいものとして映れば映るほど、彼女は魅力的になる。

我々はもうほとんど全員、自分が平凡だということを知りながら、それでも数パーセント、0.000000数パーセントは非凡な部分があるんじゃないかと、希望をもっていたりする。ひょっとしたら、この分野では、他人より才能があるかも、かも、かも、かもしれない!けどなぁ…。いやでももしかしたら! みたいに。でも、そんな、才能なんて、存在しないのだ。(なんて書きながら、僕自身そんな才能を信じている信者に変わりないんだけども)

その、存在しないものを信じてしまったがために、全てが絶望へと向かってしまった澄枷を、我々は笑えない。

でも、我々は大体どこかで、自分の才能に折り合いをつけないと生きていけなかったり、まともに人間関係を作れないことを学ぶ。どこかで、自分の負けを認めるか、「絶対に勝てない相手」を見つけて、自分の限界を見定めるわけだ。しかし澄枷はそれができないままに、大人になってしまった良い例である。そして絶望。人と同じ土俵に"立たない"ことで、負けない、というか、「○○という点で私は負けていない。」という問題点のすり替えを行うことで、なんとか自分のプライドを保とうとしてきた結果、自分の才能を信じ続けるしかできなくなってしまった、というのが彼女の"生い立ち"であろう。

それは、やっぱり教育、のせい、に見える。かわいいかわいいと言って育てられ、実際にそれなりにかわいい自分というものを信じてしまったがために、それを捨てることができなくなってしまったというか。だから、両親がその限界をきちんと教えてあげなかった時点で、彼女のプライドは際限なく伸びていく、んだよ。頑張れよ両親。

-

で、最初に書いた絶望の○要素、を挙げてみよう。

一つ目は、「田舎」。

やっぱりこの話も、舞台は田舎。漠然とした東京への憧れ、であったり、地元の人間が全員顔見知り、という窮屈さ、子供の頃の失敗や恥ずかしい過去が消えないという面倒さ、不便さに生活水準の低さに、なんだか生々しい、ファンタジーとは程遠いセカイが、余すところなく描かれている。以前書いた『ゆれる』にもあったように、田舎は絶望の舞台として絶好の場所である。

しかし、ただ田舎なだけでは、ほのぼの幸せ映画、で終わってしまう。田舎が絶望的になるには、やはり「東京(都会)」との対比がなければならない。今作の場合では「澄枷」という赤いドレスをまとった東京の象徴、『ゆれる』だったら、カジュアルなファッションと「写真家」という肩書きを背負ったオダギリジョーが、田舎を田舎たるものにする強烈なモチーフとして描かれるのだ。「あんなに良さそうなセカイが近くにある(居る)のに、私たちはこれから先もずっと田舎で暮らしていくことが見通せてしまっている。」という絶望、それがたまらなく、効く。

二つ目は、「才能」。

やっぱりその、才能の無さ、は、十二分に絶望を構成する要素になる。それはある意味で魅力的に映るんだけども、なんだろう、努力ではどうにもならない部分が見えてしまうと、我々はすんなりと諦めモードに入れてしまう。そして絶望。で、また、この「才能」の項には二パターン、「才能がなくて、本人もそれに気づいている」パターンと「才能はないけども、本人はそれに気づいていない」パターンがあって、前者の場合はまだ救いがあるんだけども、後者はもっと救いが無い。『腑抜けども-』ももちろん後者で、いやぁ、本人の痛さを前にすると絶望する外ない。

三つ目は、「女性」。

やっぱり、なんだろう、絶望の隅には確実に女性というものが関わってくる。女性の持つ痛々しさ、というか、「笑えない」「シャレにならない」部分、それをまざまざと見せ付けられると、我々は絶望するしかなくなる。なんでだろうなぁ、これ。

男が、「僕、どうせブサイクだから…。」と言うのと、

女が、「私、どうせブサイクだから…。」と言うのは、

全くと言っていいほど重みが違ったりする。男性だと、「いやぁ、でも他にもお前にはいいとこあるよ。きっと大丈夫。」ってなるけども、女性だと、もうそれだけでこの世が終わってしまうくらいの閉塞感、絶望感が見え隠れしてしまう。笑えない、よねぇ。「働くおっさん人形」はまだ笑えるけど、「働くおばさん人形」になると、絶対笑えないよなぁ。

『40歳の童貞男』は映画になっていて、まだ笑える対象だったけれども、それが『40歳の処女女』になったら、果たしてどうなるのか、というね。多分痛々しくて見ていられないんじゃないのかな。

やっぱり女性は、女性であるだけで見る対象として成り立つと言うか、番組になるというか、やっぱりそこには何かしらの魅力、「儚さ」っていうと安っぽいけど、それに近いものがあるんだと、この本を読んで気づいた。逆に、女が登場しない作品、っていうものは、極めて少ない気がする。男が登場しない、のは結構あると思うけどね。

さて、他にも要素はありそうだけども、眠くなってきたのでここまで。

「田舎」を舞台に「才能」がない「女性」を描けば、それだけでもう絶望作品の完成…とまではいかないだろうけど、でもこの要素は他のいろんな作品に、結構応用可能だと思う。いいね、絶望の解体。『ダンサー・イン・ザ・ダーク』とかも割と近いんじゃないのかな。才能はあるのか、あれは。

-

さて、で、散々絶望絶望と書いてきたけれども、

この作品、終わり方はとてつもなく素晴らしい。

腑抜けどもが全員がちょっとづつ変わっていって、最後にそれが爆発する、という。最後はもう、ハッピーとかバッドとかを飛び越えた、めちゃくちゃエネルギッシュな終わり方。それが「悲しみの愛」なんだろうなぁ。見る人によってはとことん絶望的な最後だし、見る人によってはとことん希望に溢れる最後だし、悔し涙を流しながらガッツポーズをするような、そんな美しいシーンで幕が降りる。

これは、ね、良いよ。

腑抜けども、悲しみの愛を見せろ。

いやぁ、いい。

先週末から映画が公開中、だそうで。

ただ、映画のCMを見る限り、これは絶対本の方が良いね。いや、映画見てないのに言うのもなんだけど、CMだけで、なんだか残念な感じが伝わってきた。サトエリじゃこの澄枷は無理だろー。というか、「この役をやる」時点で、その人は「女優」になってしまうわけで、女優がその「女優になりたくてなれなかった澄枷」を演じる、っていうのは不可能に近いわけで、わかるかなこれ。

「女優になりたくてなれなかった澄枷」を、演じる、時点で、人は女優になってしまうから、ね。だからこの作品を実写で生き生きとさせようとしたら、ほんとに女優になりたくてなれなかった人を連れてこないとダメなんじゃ。(だからサトエリなのか、というと、それはそれで面白いけども。)

腑抜けにできることと言えば、人を呪うことか、快感を感じることか、そのどちらか。それを極めることで、悲しみの愛を見せられれば、生まれてきた価値はある、かもね。という。

『眼球譚』 ジョルジュ・バタイユ [本]

ジョルジュ・バタイユの『眼球譚』を読んだ。

エロス!

まぁそれで片付けちゃいけないんだけど。

「エロティシズム」と「死」が、分け隔てることのできないもの、ということが非常に良く分かる小説だった。

なんというか、これでナニできる人はいないだろう。いるとすればそれはなんとも「ネタ的」だと思う。

さてさて、内容は書くのもはばかられるエロティックなもの。ただし、セクシーとは全然違う、むしろグロテスクなエロスだ。なんじゃそら。えーと、エロス(生)とタナトス(死)は決して対比せず、むしろ性的快感は死に向かっているのではないか、というのが読んでの感想か。うーむ。人間はみんな、死にたくてセックスをする、みたいな。

主人公の男女と、もう一人の女性が三人で性的快感を味わうようになり、それが段々エスカレートしたり、失った悲しみを嘆きあったりして、物語が進んでいく。そしてそれが次第に「卵」「眼球」といったキーワードの結びついていくのだ。最後には「死」と隣り合わせの性が姿を現す。というか、隣り合わせというよりも、性=生=死、か。快感を追求していくと、それは必ず誰かの死と共に訪れるものだ!となる。なんだろうなぁ。尿と眼球、それが頻繁に頻繁に出てきて、でも不思議と気持ち悪くない。っていうのは、自分が異常だからか?分からん。

本当の快感、っていうのは「死」と同時にしか訪れなくて、もう、その一瞬だけ、なんだよね。一秒前は「生きている」という状態で、一秒後は「死んでいる」という状態。その間の刹那、ひょっとしたら「存在すらしないかもしれない」時間、それこそが真の快楽なのだと、いうようなことを言っているように読めた。

眼球をくりぬくシーンもある。「眼球をくりぬいて!」と頼む方も頼む方だが、くりぬく方もくりぬく方。非常に描写がグロテスクだけども、なんだろうなぁ、高揚からか何からか分からないが、あんまり「痛い痛い痛い痛い」とはならない。文章が、ないし登場人物が「いっちゃってる」から逆に、こっちは一歩引いて見られるのかもしれない。

なーんて、冷静な振りをして読んでいると、第二部で「おうっ!?」となる。

なんか混乱させられる。文学、なのか。いや面白い。

サドさん以来の傑作、エロティシズム文学らしい。なんか時折ギャグみたいなところもあって、笑ってしまったが、それも一興?一驚?なんでお前、そこで裸になる必要ないだろ!(笑)みたいな。いやでも、人間は何を考えてるのか分からんしね。セックスなんて特にそうだ。

卵、眼球、あと睾丸なんてのも出てくるけども、そういった球体はやっぱり「世界」のイメージと切っても切り離せない。あらゆるものは、相反しながら、一周して「閉じている」、そしてそれを食べることで、自分が世界に取り込まれる、みたいなことは、舞城王太郎の『好き好き大好き超愛してる』にも出てきた気がするし。

人間は自分の死に対して非常に敏感である、なんてことを言うけども、

それは「私、ビ・ン・カ・ン(はぁと)」っていうのと同じなのか。

死とは究極の快楽、かもしれない。

『時計じかけのオレンジ』アントニイ・バージェス [本]

アントニイ・バージェスの『時計じかけのオレンジ』を読んだ。

英米文学の古典、だとかなんとか。友人伝い、あとVOWにも乗っていたり、クイックジャパンなんかでもたびたび紹介されていて、これは、と思い読んだ。ふむふむなかなか面白い。

舞台は近未来、不良少年が主人公。とにかくこの主人公が、まず、やりたい放題、やる。これがねぇ、なんというか、ひどさ極まりない内容なんだけども、それでも「読ませる」技術がすごいと思った。ロシア語?のような割と意味不明な言葉が随所にちりばめられていて、慣れるまでは結構大変だったり入っていけなかったりするんだけども、それに慣れるとつい自分もその言葉を使いたくなったりしてしまうほど、リズムがある。このフィルターが無かったら、この本はもっと毒々しくなって読めたもんじゃなかっただろうなぁ。まぁ、翻訳だけどね。

だから原書だともっと面白いはず。もっと「ハラショー」なはずだ。

本旨は、悪人を矯正することの是非、みたいな感じ。本が書かれた年代の「科学の進歩」を皮肉った、風刺した、そんな作品だと思う。今だと「クローン技術」なんかに対して倫理を問うような作品がたくさん出てきたりしているけども、これはそんな風刺作品の1960年版?といったところか。人間が機械化してしまう時代に現代が近づいているようで、それに警鐘を鳴らそうというのが狙いなんじゃないかと思う。善悪を考えない人間を作ってしまう管理社会への抵抗というか、ある種の居心地の悪さへの嘆き、みたいなのが含まれていた。

いやー、でも最後はうまく終わらせるんだよね、さすが。

で、かなり前に読んだ夢野久作の『ドグラ・マグラ』が思い出される。これも、精神病患者への人種差別なり、大きくは「人間という型を作ること」への皮肉、風刺が本筋だった。どっちが「き○がい」かどうかは分からない、普通の人間って、なにかね、それは、みたいな投げかけ。いやもちろん、ドグマグの方が分けの分からなさは上、なんじゃないかと思うけども、風刺という枠組みだけで見れば、同じように思えた。ダメだ、もう一回ドグマグは読み返そう。

-

で、時計じかけのオレンジに戻って。

物語の構造を俯瞰して見ると、なんというか、童話みたいな、非常にしっかりとした起承転結の繰り返しを行っていて、わかりやすかった。というか説得力がある。『おおきなかぶ』の、うんとこしょ、どっこいしょ、的な、ある種の反復と過剰化が大きな流れになっているのだ。シンプルなつくりだけに、余計に細部というか、言いたいことが際立っているよう。

全てを回収するわけじゃないけども、なんだろう、ここで戻ってきたか!って思わせる、ね。

うまい。

シンプル。

人間ってのは、矯正できるものなのかねぇ。

洗脳、っていうのは出来るし、トラウマ的なものを作って「拒絶」させることも可能。

逆に「慣れ」させることも可能だとすると、『時計じかけのオレンジ作戦』っていうのは、

もう既に世界の至る所で行われているのかもしれないなぁ。

好きな人はまた「資本主義の罠だ!」とか言いそうだけど。

『結婚の条件』 [本]

小倉千加子の『結婚の条件』を読んだ。

なかなか。

5年くらい前の本だけども、今着々とそれが実現されている感じが、とても面白かった。

いや、面白いなんて言ってる場合じゃないんだけども。

文庫版は今年出たのか。普通の方は2003年出版、とある。

内容は、今の政府の少子化対策は全く以て間違っている、という批判から、社会学者の氏らしく多岐に渡る。トレンディドラマから女性誌、シロガネーゼにだめんずうぉ~か~まで、すべからく女性の結婚に関するので押さえておくべし、とばかりに、まさに目からうろこが落ちるような文章が展開されていた。そして、村上春樹や『もてない男』小谷野敦、宇宙の法則でおなじみ岩月教授なども登場し、あらゆるものが「結婚の条件」へと当てはめられていく。

少子化が進むのは、女性が子供を産める環境にない、というのも一つではあるが、それ以上に、

結婚をしない、できない

ことが多大な影響をあたえているのである。というのが主張。そりゃ結婚しないと、子供は生まれんわな、というわけだ。いや、シングルマザーやら事実婚やら場面はいっぱいあるよ。

じゃあなんで結婚しない、できないのか、というのが、非常に興味深い分析と共に繰り広げられていた。

結婚できない理由は、例えば、「いい男がいない」や、「母親を見ていると、結婚はただの苦労にしか見えない」、「キャリアで勝つか、女性として勝つか、どちらを選ぶべきかの葛藤のうちに婚期が過ぎてしまう」場合などなど。自分が女性だったらもっとリアルに感じられたんだろうなぁ、と思いつつ、またその「いい男」の定義や「母親」の状態があっちこっちへ振れるもんだから、非常に読み応えのある文章になっていた。

一人、女性の友人が同じくらいの時期に読んでいて、「止まらなくなって、全部読んじゃいました。」なんて感想を言っていたが、それくらい魅力的な本ということだろう。言い当てられる快感というか、自分が一つ体系付けられる喜び、みたいなのもあるかもしれない。

で、一つ特徴的な概念があって、結婚には3つの段階があると定めていた。

それは、「生存 → 依存 → 保存」という流れらしい。

結婚しないと、経済的に生きていけない女性、両親を養っていかないといけないのに収入は少なく、自分でお店を開こうにも資金が無かったり、そんな体力もない、なんて場合に「結婚」は「生存」するための手段になる。相手の男性が稼ぐお金、ないし労働力を得ることで「生存」しようと試みるのが、第一段階の結婚の目標だ。

それが、第二段階になると、相手方への「依存」という形へ変わる。これは主に専業主婦、とりわけ一生専業主婦でいる人たち、だ。夫の収入に文字通り依存し(依存というと言葉は悪いが、分かりやすさを取っているんだろう)、経済的に安定する道を選ぶ。短大なんかを出て、3年、5年くらい働いた後に結婚して寿退社、夫と幸せな生活を送りながら子育てに勤しむ、みたいなライフサイクルが、この依存型の特徴であるという。いわゆる黄金コース、だと。

そしてそれが最終段階にいくと、「(自己)保存」のための結婚、というものになる。結婚は社会的身分の保証のためになり、夫が居るということによって「仕事だけではない」という自分が完成するのだ。キャリアと子育ての両立をし、社会に対して自己を保存するタイプの女性たち、これが「保存」のための結婚である。

で、これら3つにもそれぞれまたコース分けがなされており、その細部が非常に面白かった。

-

女性の選ぶ道は二つある。「社長になる」道か「社長婦人になる」道か。すなわち男性的社会で成功するか、女性の中のトップに君臨するか。男社会に切り込むか、女で勝負をするか。そういった二つの選択肢があることを、女性はなんとなく気付いている、らしい。そうなのか。

これを読んでいて、男もなにやら焦らされるような、そんな部分がたくさんあった。

これもまた、言い当てられる快感なのか。